Ormai vi sarà familiare la mia attenzione – quasi patologica! – nell’individuare elementi che riconducano alla civiltà egizia in ogni luogo che visito. La rubrica “L’Egitto di provincia” ne è la riprova. In tal senso, troverei spunti anche andando su Marte (ah no, già fatto). Come vedrete, non è mancata occasione di confermare questa ‘tradizione’ nemmeno nel cuore del Salento, terra magnifica ma che, apparentemente, poco si prestava alla mia deformazione professionale.

Invece, invitato insieme a Stefania Berutti (Memorie dal Mediterraneo) e Marina Lo Blundo (Maraina in Viaggio) dall’amministrazione comunale di Corigliano d’Otranto (LE) per un educational tour nella Grecìa salentina, ho avuto molte piacevoli sorprese. L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito di “Santi Lumi – Festival dell’Inutile”, manifestazione fondata sul particolare background filosofico di Corigliano – che approfondiremo poi – e che vede incontri con filosofi, poeti, scrittori, giornalisti e musicisti nello splendido scenario del Castello de’ Monti.

Ma prima di partire con il racconto del viaggio nella terra d’Otranto, vorrei parlare dell’ultima tappa, una sorta di bonus track inaspettata che non faceva parte del giro prestabilito: il Tempio di Iside di Lecce.

Come ho avuto già modo di parlare più volte, Iside era una delle divinità più popolari a Roma e templi a lei consacrati erano fondati ovunque nell’Impero. Non fa eccezione il capoluogo pugliese dove, già alla fine dell’Ottocento, era stata ritrovata un’iscrizione dedicata alla dea e a Serapide. Ma solo nel 2006, durante i lavori di restauro di Palazzo Vernazza-Castromediano, sono stati scoperti resti databili al I sec. d.C. del santuario di Iside, riconoscibili dalla struttura architettonica e da alcuni oggetti come un oscillum (disco appeso tra le colonne) con le figure di Iside e Anubi, un sistro, una situla e un grande bacino di marmo con una dedica del mercante Tito Memmio Cinyps Tiberino, lo stesso dell’iscrizione trovata nel XIX secolo. Tuttavia, la scoperta più importante corrisponde al cosiddetto “purgatorium” (foto in alto), una vasca sotterranea a cui si accedeva tramite una scala scavata nella roccia e dove gli iniziati al culto misterico – compreso Paperofi! – ricevevano un battesimo simbolico con le acque del Nilo. Una vera rarità che ho potuto visitare grazie a Elisa e Delia di SwapMuseum che, fra l’altro, hanno organizzato un summer camp culturale incentrato sul digital storytelling per musei che si svolgerà anche presso il Musa – Museo Storico Archeologico dell’Università del Salento, dove sono conservati proprio i reperti dell’iseo e un diorama che ne ricostruisce la struttura.

Ma torniamo all’inizio. Corigliano d’Otranto è un piccolo comune appartenente alla Grecìa, l’ultimo baluardo della dominazione bizantina nel Sud Italia e dove si parla ancora il griko, un dialetto derivante dal greco. Qui, passeggiando lungo le stradine del centro storico, tra le modanature in pietra leccese consumate dal tempo, spesso si vedono iscrizioni sugli architravi di portali e finestre. Aforismi in latino e italiano (ma anche in greco ed ebraico), massime sapienziali, colte citazioni di autori classici e testi biblici testimoniano l’elevato livello intellettuale dei cittadini, soprattutto tra ‘500 e ‘600. Per questo, Corigliano è stato definito il “paese più filosofico d’Italia” e, in tempi decisamente più recenti, si è rivelato campo fertile per manifestazioni culturali come il Festival di Santi Lumi o il Giardino di Sophia. Non stupisce quindi che, in questa commistione di tradizioni occidentali e orientali, compaia Serapide nell’iscrizione della Torre dell’Orologio.

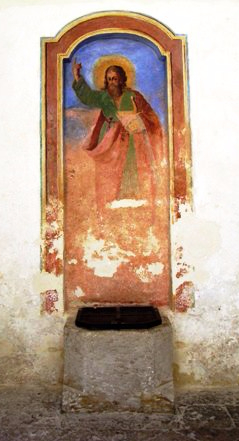

Poco lontano si trova Soleto, vera capitale storica della Grecìa e della sua tradizione religiosa orientale. Non è un caso che in paese ci sia l’unico edificio superstite del rito cristiano-bizantino, qui contrastato con la Controriforma: la Chiesa di Santo Stefano (XIV sec.). Con un effetto impattante simile a quello delle basiliche ravennati, la semplice facciata romanica non farebbe mai pensare agli affreschi gotici così vividi all’interno. I cicli pittorici sono veri e propri messaggi politici oltre che teologici, con scene tratte da vangeli apocrifi e interpretazioni ideologiche lontane dalla tradizione cattolica. Sulla parete destra, tra i vari santi rappresentati, c’è anche Antonio Abate (foto in alto al centro), eremita egiziano che, alla fine del III secolo, fu l’iniziatore del monachesimo cristiano. Ma a colpire è soprattutto la raffigurazione del Giudizio universale sulla controfacciata, in cui l’Arcangelo Michele (foto in alto a destra) pesa le anime proprio come nella psicostasia del capitolo 125 del Libro dei Morti. L’ispirazione alla mitologia egizia è incontrovertibile. Invece, poco più che una suggestione – o forse no – è la somiglianza tra Satana (foto in alto a sinistra) – l’unica figura in rilievo a voler ribadire la sua tangibilità – e Bes: entrambi avevano un aspetto mostruoso atto a spaventare (ma il dio egizio a fin di bene), rappresentati frontali, con le gambe divaricate per mostrare le dimensioni del sesso, barbuti e con tratti del volto animaleschi.

Centro della canonicità latina, invece, era Galatina, a soli 2 km da Soleto, dove fu costruito uno dei massimi esempi di edilizia cristiana in tutto il Sud Italia, noto soprattutto per gli splendidi affreschi: la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria. La chiesa fu realizzata tra il 1369 e il 1391 per volere di Raimondello Orsini del Balzo che, di ritorno da un pellegrinaggio in Terra Santa, passò per il Sinai e prelevò in maniera piuttosto bizzarra una reliquia. Secondo la tradizione, infatti, si recò nel celebre Monastero di Santa Caterina per omaggiare il corpo della martire ma, baciandole la mano, pare le abbia strappato un dito con i denti… La falange – chissà di chi – è ancora incastonata in un reliquiario d’argento nel tesoro della basilica. La giovane santa egiziana avrebbe subito il supplizio della ruota dentata e poi sarebbe stata decapitata nel 305, dopo aver rifiutato di compiere sacrifici agli dèi pagani e di sposare l’imperatore. Per la corrispondenza del contesto alessandrino, del periodo storico, della morte violenta e di tratti personali (giovinezza, saggezza, cultura), alcuni storici l’hanno identificata con la filosofa neo-platonica Ipazia, ma non ci sono prove a riguardo.

Sempre a Galatina, è uscito di nuovo l’egittologo che è in me visitando la Cappella di San Paolo. Qui, ogni 29 giugno, si recavano le “tarantate”, cioè le donne che, secondo il folklore locale, sarebbero state morse da ragni o serpenti. L’esorcismo iniziava in casa propria, dove complessi musicali suonavano a ripetizione lo stesso brano di pizzica inducendo la posseduta a ballare per ore, e si concludeva nella chiesetta con l’assunzione dell’acqua miracolosa del Pozzo di San Paolo (qui a sinistra). La tradizione dice che il santo di Tarso, protettore dal morso degli animali velenosi, sarebbe passato a Galatina durante il suo viaggio verso Roma e avrebbe lasciato in dono il suo potere curativo.

Così, la mente mi è andata subito alle cosiddette “Stele di Horus sui coccodrilli”, cippi o amuleti in pietra dura che, durante il Periodo Tardo (672-332 a.C.), si diffusero in Egitto proprio per lo stesso motivo. La forza protettiva delle stele era basata sulle capacità magiche del giovane Horus che, come la madre Iside, dominava animali pericolosi delle paludi quali serpenti, scorpioni e coccodrilli; tuttavia, l’efficacia dell’oggetto – come per il rituale di guarigione dal tarantismo – dipendeva dalla recitazione ciclica delle formule incise e dall’acqua che gli veniva versata sopra per acquisire peculiarità taumaturgiche.

Il tour ovviamente comprendeva anche Otranto, il comune più orientale d’Italia. Quest’apertura del porto verso est si percepisce in diverse influenze nascoste. Immagini fortemente evocative ed enigmatiche si trovano nella Cattedrale di Santa Maria Annunziata, famosa in tutto il mondo per l’impressionante mosaico pavimentale di Pantaleone (1163-1165). In un turbinio di figure bibliche, personaggi storici e bestie medievali (anche sfingi), l’Albero della Vita attraversa tutta l’esperienza umana, dal peccato originale al giudizio universale. In quest’ultima sezione, si può vedere un altro esempio di psicostasia con l’Arcangelo Michele (foto in alto a sinistra). Nella cripta, invece, si trova un piccolo pezzo d’Egitto con alcune colonne di riuso in granito d’Assuan.

A questo punto, pensavo che non ci fossero più possibilità di trovare spunti utili al mio blog; e invece… l’egittomania si è fatta viva perfino nel giro tra alcune delle realtà artigianali tradizionali della zona che sono diventate aziende leader nel loro settore ed esportatrici in tutto il mondo. Ad esempio, i Fratelli Colì, produttori di ceramica fin dal 1650, hanno scelto un geroglifico (una rivisitazione del segno A9 della lista di Gardiner) per il logo di una determinata pirofila senza piombo; invece, tra gli allestimenti più apprezzati di Mariano Light, creatori di luminarie e scenografie per feste ed eventi, compare un progetto ispirato al film “Stargate” e realizzato nel 2014 a Scorrano (LE).