di Federica Pancin

Sudan, 15 aprile 2023. Esattamente due anni fa le milizie paramilitari delle Rapid Support Forces (RSF), guidate da Dagalo, attaccavano l’esercito regolare (SAF – Sudanese Armed Forces), sotto il comando del generale al-Burhan. Cominciava la guerra civile sudanese, che perdura tutt’oggi nel silenzio del mondo.

Pensare al danneggiamento del Sudan National Museum di Khartoum in un momento in cui il Paese è devastato da una guerra senza quartiere, che si protrae da due lunghi anni ormai e che ha provocato la più grande crisi umanitaria del nostro tempo (dati UNHCR), può sembrare secondario.

E sicuramente lo è, a fronte della carneficina che si è consumata nella capitale, Khartoum. Nei mercati affollati di Omdurman e Geneina, nelle campagne un tempo felici bagnate dal Nilo Azzurro, nei villaggi lontani del West Darfur. Una guerra che tuttora continua in tutta la sua crudeltà in alcuni stati martoriati della Repubblica del Sudan.

Secondario, appunto. Ma le nazioni non si sconfiggono solo eliminando fisicamente le persone. La cancellazione, la manipolazione, la riscrittura della storia sono notoriamente le armi della guerra all’identità – culturale, etnica, nazionale – dei popoli, che per definizione trascende gli individui e aspira alla permanenza. Memoria, la chiamiamo.

Il Sudan National Museum di Khartoum prima della guerra

Il Sudan ha una lunga memoria. Le sue culture – le sue identità – erano raccontate orgogliosamente nelle sale del Museo Nazionale a Khartoum. Nato nel 1904 come piccola collezione del Gordon Memorial College all’indomani dell’istituzione di un embrionale Servizio delle Antichità, il Sudan National Museum (SNM) fu inaugurato nel 1971.

Tra i principali artefici dell’allestimento vi fu l’architetto tedesco Friedrich Hinkel, che optò per un edificio a due piani risalente gli anni ’50 dotato di un ampio giardino. La struttura si affacciava sull’elegante corniche di El-Neel prospiciente Tuti Island ed era significativamente orientata verso la leggendaria confluenza tra Nilo Bianco e Nilo Azzurro.

A seguito delle campagne UNESCO di salvataggio dei monumenti nubiani, si era reso necessario creare una nuova sede per lo spostamento dei templi minacciati dall’allagamento dell’invaso che si sarebbe venuto a formare a monte della Grande Diga di Assuan, non solo in Egitto, ma anche in Sudan. Il Lago Nasser, così chiamato entro il confine egiziano, nella sua parte meridionale, al di là della frontiera di Wadi Halfa, prende il nome di Lake Nubia. Un’asserzione di indipendenza – anche ideologica – del Sudan rispetto all’ingombrante vicino del Nord.

A questo serviva il nuovo Sudan National Museum, ad affermare l’originalità dell’esperienza storica sudanese, con la raccolta e l’esposizione della cultura materiale di tutte le civiltà della Media Valle del Nilo. Un luogo della memoria. Un luogo dell’identità.

Con i suoi circa 100.000 reperti, il Sudan National Museum ospitava la più antica e la più grande collezione di antichità nubiane al mondo. Vi era rappresentata tutta l’archeologia della Nubia, dalla Preistoria al Regno di Kerma, dall’occupazione egiziana alla dinastia di Napata, dal Regno di Meroe alle monarchie cristiane della Tarda Antichità e del Medioevo. C’erano persino cimeli prestati dal Khalifa House Museum, risalenti all’epoca della Mahdiyyah (1881-1898) e dell’occupazione britannica del Sudan (1899-1956, foto in basso).

Dall’accesso sulla corniche, il percorso si snodava nel giardino del museo. Due statue di arieti meroitici accoglievano il visitatore: sebbene entrambe provenissero da el-Hassa (inizio I secolo a.C.) e appartenessero al tempio locale per Amon, una era stata sorprendentemente ritrovata nella cattedrale cristiana di Soba, 200 km più a sud, probabilmente reimpiegata perché evocativa di un’affinità con l’agnus dei. Un viale fiancheggiato da statue di leoni meroitici assisi – rinvenuti nel santuario dell’acqua di Basa (I secolo a.C., foto in basso) – conduceva, poi, alla terrazza del museo.

Ai lati della scalinata d’accesso si trovavano due arieti di Taharqa recuperati dal Tempio di Amon a Kawa (prima metà del VII secolo a.C., foto di copertina). La terrazza era, però, dominata dai due colossi di Tabo, statue monumentali incompiute, più uniche che rare per la loro iconografia ellenizzante (verosimilmente, I secolo d.C.).

Allestito in un’ariosa sala al piano terra, il nucleo centrale del museo raccontava – in un percorso tortuoso come il Nilo – l’avvicendarsi delle varie culture nubiane dal Paleolitico al Periodo Post-meroitico. All’ingresso, una statua colossale di Taharqa (foto in basso), punto focale del concept espositivo, introduceva il visitatore alla storia di grandi faraoni conquistatori, orgoglio di una nazione.

La statua, riposta in una favissa dal clero del Tempio di Amon di Napata all’indomani dell’empia spedizione in Nubia di Psammetico II (591 a.C.), fu rinvenuta da George Reisner insieme ad altre effigi di sovrani della XXV dinastia nel sito di Jebel Barkal, presso la Quarta Cateratta.

(Foto: Federica Pancin, novembre 2019)

Dalle prime vetrine dedicate a reperti del Paleolitico e del Mesolitico, con una selezione illustrativa soprattutto di pietre da macina e punte d’arpione, ampio spazio era dedicato al vasellame del Neolitico, con produzioni che testimoniano già quella maturità formale e tecnica che contraddistingue le ceramiche fatte a mano della Nubia anche nelle epoche successive.

Ma è sicuramente dalla metà del III millennio a.C. che cominciano a emergere i tratti identitari di culture complesse nel territorio della Media Valle del Nilo: l’esperienza più modesta del cosiddetto “C-Group” in Bassa Nubia (2500-1550 a.C. circa) e, soprattutto, la più prestigiosa parabola del Regno di Kerma nell’area della Terza Cateratta (2500-1500 a.C. circa) trovavano ampia rappresentazione nei materiali esposti nel Sudan National Museum. Tra gli highlights della sezione museale dedicata a Kerma, un letto funerario finemente intarsiato, ceramiche di pregio e una ricca collezione di scarabei egiziani, quest’ultimi frutto degli scambi tra la corte locale e gli alleati Hyksos nel Delta all’epoca delle guerre del Secondo Periodo Intermedio.

È con Kerma che si assiste alla costituzione di un primo Regno di Kush. Questo è il nome con cui i dinasti di Nubia definivano la propria realtà politica – così come tramandano le fonti egiziane. L’incontro con l’Egitto non fu sempre pacifico, se già a partire dal Medio Regno i faraoni della XII dinastia avevano cominciato a premere sul confine e a fortificare la Bassa Nubia (1950-1800 a.C. circa).

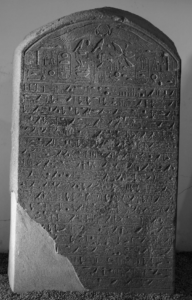

Le fortezze egiziane giacciono oggi per gran parte in fondo al Lake Nubia, ma i reperti archeologici recuperati negli anni ’60 e ’70 nell’ambito delle campagne UNESCO di salvataggio dei monumenti nubiani trovavano degna collocazione nel Sudan National Museum di Khartoum. Tra questi vi era la Stele di Sesostri III (1850 a.C. circa), trovata a Uronarti, che segnava il confine egiziano sulla Seconda Cateratta (foto in basso). Non tutti sanno che questo monumento è la controparte di un’epigrafe più famosa, la Stele di Semna, originariamente eretta sulla riva opposta del Nilo e oggi conservata all’Ägyptisches Museum di Berlino.

L’imperialismo egiziano si fece più aggressivo con i sovrani della XVIII dinastia: Thutmosi III (1450 a.C. circa) spinse il confine meridionale laddove nessun faraone era mai arrivato, fino alla zona della Quarta Cateratta. Qui, a Napata – oggi Jebel Barkal – egli riconobbe la residenza di Amon in Nubia e fondò il primo nucleo di quello che è il più grande tempio del Sudan.

A testimonianza dell’epoca della dominazione egiziana in Nubia, il Sudan National Museum esponeva una collezione di raffinate produzioni in faïence, calcite e metallo provenienti principalmente dall’area delle fortificazioni in Bassa Nubia. Una statuetta in quarzite di Amenhotep II nell’atto di offrire vino fu rinvenuta nel Tempio di Kumma (foto in basso). Tra i reperti più significativi per il Nuovo Regno vi era anche una bilancia in legno con piatti di rame: due blocchetti in pietra iscritti con il geroglifico nbw fungevano da unità di misura per la pesatura dell’oro, la materia prima alla base delle ingerenze faraoniche a Kush.

A seguito dell’indebolimento della politica estera egiziana durante la XX dinastia, il Vicereame di Nubia fu presto scalzato dall’emergere di un’élite locale, originaria della zona di Napata. La dinastia napatea (VIII-VI secolo a.C.) annovera nomi di sovrani leggendari: Piankhy, Shabaqa, Taharqa, Tantamani, tutti protagonisti di un’ascesa senza precedenti, che li portò a governare l’Egitto alla fine del Terzo Periodo Intermedio (744-664 a.C.).

In Sudan, la loro attività è testimoniata soprattutto dalla monumentalizzazione del distretto templare ai piedi della montagna sacra del Jebel Barkal. Dal Tempio di Amon proveniva la cosiddetta “Stele di Incoronazione” di Piankhy, datata al terzo anno di regno e conservata nel Sudan National Museum (foto in basso). In essa, Amon di Napata confermava il faraone come “Signore delle Due Terre”. Non più Alto e Basso Egitto, ma Egitto e Kush.

(Foto: Federica Pancin, novembre 2017)

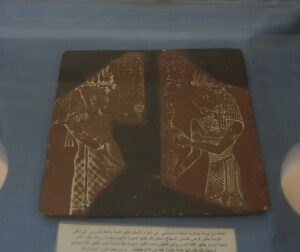

Ampio spazio era poi dedicato alla statuaria del Periodo Napateo (foto in alto): oltre al colosso di Taharqa, la sala era dominata da una statua monumentale di Atlanersa (653-643 a.C.), insieme ad altre effigi provenienti da Jebel Barkal: una scultura acefala di un sovrano senza nome, la statua in granito di Tantamani (664-653 a.C.) e il ritratto della regina Amanimalel, consorte di Senkamanisken (643-623 a.C.).

Le necropoli reali di el-Kurru, Nuri e Napata sono illustrative di vari momenti del Periodo Napateo: a el-Kurru si ripercorrono gli esordi della dinastia kushita, dall’emergere dei fondatori, Alara e Kashta (VIII secolo a.C.), alla tomba del conquistatore Piankhy, fino alla piramide di Tantamani. A Taharqa si deve l’inaugurazione di un nuovo cimitero a Nuri, sulla sponda opposta del Nilo rispetto a Napata.

Diverse stele – tra cui una incompiuta a tema osiriaco dalla cappella funeraria della piramide di Senkamanisken – erano state portate al Sudan National Museum dalla necropoli di Nuri. Ma era sicuramente il sarcofago in granito di Anlamani (623-593 a.C.) a costituire uno dei monumenti più ammirati del museo (foto in basso). Rinvenuto nella piramide del re e saccheggiato già in antichità, era decorato su ogni superficie con testi della tradizione e divinità di un pantheon ormai condiviso tra Nubia ed Egitto; un sistema di specchi permetteva di apprezzare anche i rilievi sul fondo del coperchio.

Dalla piramide di Nastasen (330-315 a.C.), ultimo sovrano kushita a essere inumato a Nuri, proveniva un elegante specchio in rame e argento – materiale rarissimo e più prezioso dell’oro – con la raffigurazione delle divinità tebane (foto in basso).

Nella prima metà del III secolo a.C., una dinastia originaria della Butana, la steppa tra la Quinta e la Sesta Cateratta del Nilo, salì sul trono di Kush. La necropoli reale fu spostata più a sud, a Meroe, la città in cui i Napatei si erano ritirati a seguito dell’incursione saitica guidata da Psammetico II (591 a.C.). Lo spostamento dell’asse del potere in un’area meridionale determinò una marcata africanizzazione della cultura di Kush, segnata soprattutto dall’emergere di un’importantissima divinità locale in forma di leone, il dio Apedemak (foto in basso).

La sala del Sudan National Museum dedicata al Periodo Meroitico comprendeva importantissimi reperti dai siti di Meroe, Musawwarat es-Sufra, Naga e Jebel Barkal. Di notevole fattura la triade da Musawwarat (foto in basso). Pregevole il supporto in arenaria per la barca sacra di Amon dal tempio del dio a Naga, dell’epoca di Natakamani e Amanitore (I secolo d.C.). Da Meroe, anche una statua di una Venere africana (foto in basso), interpretazione kushita della scultura ellenistica.

Anche il sito meroitico di Jebel Barkal era rappresentato, con numerosi oggetti che testimoniavano il gusto mediterraneo entusiasticamente adottato dai sovrani di Meroe e dall’élite di Kush. Il famoso “re arciere” di Tabo, in bronzo ricoperto di foglia d’oro e datato all’inizio del Periodo Meroitico, costituiva una punta di diamante della collezione (foto in basso).

Non ultimo, il Sudan National Museum esponeva il ritratto in bronzo dell’Augusto di Meroe, anche noto come la “Testa da Meroe” (foto in basso). Solo una copia, perché l’originale si trova oggi al British Museum – ceduto dalla Sudan Excavation Committee nel 1911 per 1000 ghinee (che oggi, calcolando l’inflazione, equivarrebbero a circa 180.000 euro).

La testa fu significativamente trovata al di sotto di una scalinata monumentale nel Tempio M292 di Meroe – dove, con buona probabilità, vi era un memoriale della vittoria della regina candace Amanirenas, condottiera contro i Romani. Simbolo di un’indipendenza difesa con le armi, lo scempio del ritratto del nemico veniva calpestato ogni qual volta qualcuno avesse salito le scale fino all’altare del tempio. Non vi è forse dichiarazione d’identità storica più forte di questa, prova dell’orgoglio di una nazione mai sottomessa.

Tra i reperti del Tardo Periodo Meroitico esposti al Sudan National Museum di Khartoum, vi era un calice in vetro blu del III secolo d.C., reso dagli scavi di Michela Schiff Giorgini nella necropoli di Sedeinga. Il suo gemello si trova oggi alle Collezioni Egittologiche dell’Università di Pisa (foto in basso), in applicazione della legge sudanese sul partage dei reperti archeologici: in presenza di “duplicati”, il Governo, tramite il National Corporation of Antiquities and Museums (NCAM), può donare le antichità del Sudan a istituzioni internazionali, affinché promuovano le civiltà e le culture del Sudan nei loro Paesi.

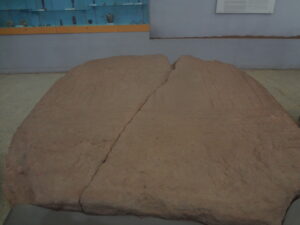

Il percorso espositivo proseguiva al primo piano del museo, interamente dedicato ai regni cristiani di Nubia. Tra ceramica tardoantica, manufatti di pregio in metallo e tessuti ornatissimi, qui trovavano giusta dignità anche gli affreschi recuperati dalla Cattedrale di Faras, capitale del Regno di Nobadia in Bassa Nubia, oggi sommersa dalle acque del Nilo. La stessa sorte sarebbe toccata ai templi nubiani conservati nel giardino del Sudan National Museum (foto in basso), se la cordata internazionale in risposta all’appello UNESCO per il salvataggio dei monumenti minacciati dalla costruzione della Grande Diga di Assuan non avesse avuto successo (sull’argomento, segnalo una puntata di Kemet – l’antico Egitto in podcast).

Nel giardino del museo, i maggiori luoghi di culto dei siti delle fortezze egiziane in Bassa Nubia – smontati blocco per blocco e ricollocati sotto a strutture leggere di copertura – offrivano riparo ai visitatori nelle assolate mattinate di Khartoum, ma soprattutto permettevano di confrontarsi con i grandi costruttori del Nuovo Regno.

Tre templi furono spostati nei giardini del Sudan National Museum negli anni ’60, insieme ad alcuni rilievi staccati da altri santuari. Il monumento più grande, il Tempio di Horo di Buhen (foto in basso), fu costruito dalla regina Hatshepsut (1478-1458 a.C.) e completato dal suo successore, Thutmosi III (1458-1425 a.C.). Un rilievo dal Jebel Sheik Suleiman era forse databile al regno del faraone Djer (I dinastia, fine del IV millennio a.C., foto in basso).

Il Tempio di Kumma (o Semna Est) era stato costruito nella XVIII dinastia, ma la porta fu aggiunta all’epoca di Taharqa; di XVIII dinastia era anche il Tempio di Semna (Ovest), edificato da Thutmosi III per il faraone Sesostri III divinizzato e per il dio locale Dedun (foto in basso). Alcuni blocchi esposti nel giardino del Sudan National Museum erano, poi, stati recuperati ad Aksha (Serra), dove Sethi I e Ramesse II avevano fondato un tempio dinastico per Amon, consacrato anche all’“effigie vivente” di Ramesse e sua “dimora in Nubia” (foto in basso).

Il percorso era poi completato con richiami al paesaggio nilotico, suggestivamente ricreato dall’architetto Hinkel: le rane dal santuario meroitico dell’acqua di Basa erano posizionate coerentemente ai margini di un bacino artificiale (foto in basso), mentre alcuni graffiti di Medio Regno attestano il passaggio di notabili egiziani in Bassa Nubia e, più curiosamente, le registrazioni dei livelli della piena del Nilo (foto in basso).

Tra i monumenti spostati nel giardino del museo trovavano collocazione anche le colonne della Cattedrale di Faras e il tumulo funerario di Djehutyhotep (foto a inizio articolo), oggetto di un recente progetto di ricerca interrotto proprio nei giorni dello scoppio della guerra.

Il Sudan National Museum di Khartoum durante la guerra

Il 15 aprile 2023 le Rapid Support Forces (RSF), comandate da Dagalo e coadiuvate dai temibili Janjaweed, intraprendevano una guerra contro le Forze Armate del Sudan (SAF), guidate dal generale al-Burhan. Alleati sin dal colpo di Stato del 25 ottobre 2021, i due leader si erano trovati a dissentire in materia di gestione economica, in un Paese già affaticato da 30 anni di dittatura e da una rivoluzione, quella del 2019, cui il mondo non ha mai dato il giusto peso.

I combattimenti si intensificarono fin da subito nella zona dell’aeroporto di Khartoum, via via coinvolgendo anche il centro della capitale e Omdurman, che presto rimasero isolati. Il governo fu spostato a Port Sudan, sulla costa del Mar Rosso. Nel vortice delle recrudescenze che seguirono i bombardamenti di Khartoum, gli Occidentali furono evacuati, i Sudanesi lasciati a sé stessi. Il mondo avrebbe parlato della Guerra del 15 Aprile per una settimana appena, poi se ne sarebbe dimenticato.

In quei giorni il Sudan National Museum era chiuso per rinnovo. Il progetto di riallestimento, coordinato dall’UNESCO e con un’importante partecipazione italiana, era cominciato già nel 2019 e prevedeva lo spostamento di diversi highlight – tra cui la statua colossale di Taharqa – nonché l’esposizione di nuovi reperti, frutto del lavoro delle missioni archeologiche degli ultimi 50 anni. La maggior parte del contenuto delle vetrine era quindi stata messa in sicurezza nei magazzini del museo.

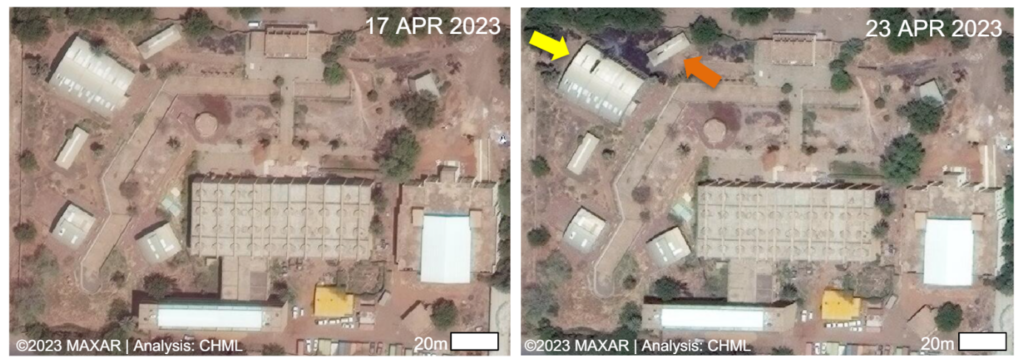

Un rapporto del Cultural Heritage Monitoring Lab (CHML), pubblicato il 18 maggio 2023, ad appena un mese dallo scoppio della guerra, confermava quanto si temeva: l’area del Sudan National Museum aveva subito danneggiamenti. In particolare, si diceva nel rapporto, le due strutture a protezione dei templi di Buhen e di Aksha mostravano danni da impatto e da incendio (foto in basso).

Gli sforzi del personale NCAM resistente non riuscirono a fronteggiare una crisi senza precedenti. Nell’estate 2023 i primi appelli agli organi internazionali – UNESCO in primis – erano arrivati dal Prof. Ibrahim Musa, direttore generale delle Antichità Sudanesi rifugiato al Cairo con il suo Ufficio. Da allora, l’NCAM ha ottenuto nuovi strumenti e nuove strutture per affrontare l’emergenza, maturando strategie che si stanno rivelando promettenti nei siti non convolti direttamente negli scontri. Tuttavia, l’accesso al Sudan National Museum e agli altri musei di Khartoum ha continuato a essere precluso alla National Corporation for Antiquities and Musems sino a tre settimane fa.

Nel settembre 2024 ulteriori informazioni hanno rivelato un quadro disperato per le antichità del Sudan National Museum: si vociferava di saccheggi; addirittura di camion carichi di reperti e di pezzi venduti online. Proprio in quei giorni aveva luogo la 13th International Conference for Meroitic Studies all’Università di Münster. La comunità accademica internazionale prendeva atto dei risvolti preoccupanti per musei e siti archeologici del Sudan e rilasciava una dichiarazione di vicinanza al popolo sudanese e di impegno per il restauro del patrimonio culturale della nazione. Contemporaneamente, l’UNESCO lanciava l’allarme sul possibile traffico illecito di antichità.

Il 23 marzo 2025 l’esercito regolare sudanese è avanzato a Khartoum e ha riconquistato luoghi strategici – e simbolici – della capitale. Tra questi, il Sudan National Museum.

Vedere i primi video è stato straziante. Un giardino incolto. Un edificio bucherellato dalle armi da fuoco. Il cancello dell’ingresso divelto. Gli interni vandalizzati.

Resta, tuttora, lo straniamento alla vista di un capannone vuoto e delle impalcature mute.

Rimanevano gli oggetti inamovibili. All’esterno si riconoscono le statue dei leoni di Basa, gli arieti da Kawa e i colossi di Tabo. All’interno, la statua di Taharqa, punto fermo per il visitatore del museo, era stata spostata per il riallestimento, ma c’era (foto in basso). Così come c’erano il sarcofago di Anlamani e il colosso di Atlanersa (foto in basso).

Nei giorni a seguire, l’NCAM ha potuto effettuare le sue prime ispezioni. I funzionari sudanesi hanno confermato quel che si temeva. I magazzini delle antichità erano stati razziati. Tutto ciò che era prezioso era stato sottratto. Molto di ciò che non aveva valore era stato distrutto.

Altri video mostravano lo stato del Tempio di Buhen. Qualcuno commentava che sembrava si fossero accaniti sulle colonne.

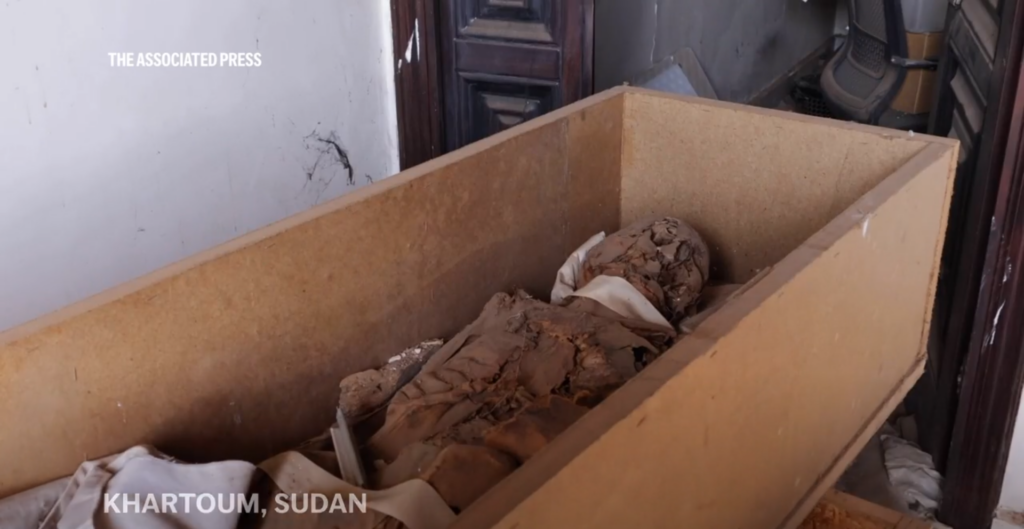

Anche i resti umani del laboratorio di antropologia erano stati trattati con disprezzo. Ma cosa aspettarsi da chi non rispetta l’umanità vivente? D’altronde, l’RSF è accusata di perpetrare la pulizia etnica in West Darfur.

E si ritorna alla guerra all’identità. Quella che non solo elimina fisicamente le persone, ma ne vuole cancellare l’appartenenza, la memoria, la storia. Il Sudan National Museum di Khartoum a due anni dallo scoppio della guerra non è privato solamente dei suoi contenuti materiali, ma è spogliato del suo valore intrinseco. Quel patrimonio immateriale fatto dei luoghi dell’incontro delle culture, della scoperta dell’altro, dell’educazione al passato che è educazione al presente.

Non c’è un lieto fine. C’è tutto da ricostruire.

Aggiornamento (16/04/2025)

Apprendiamo da funzionari dell’NCAM dell’istituzione di una nuova commissione per la valutazione dei danni al Sudan National Museum. L’ispezione dovrebbe aver luogo la prossima settimana.

P.S. Desidero ringraziare Mattia Mancini per avermi concesso questo spazio di scrittura nel suo blog e per aver pazientemente aspettato che fossi pronta a dire le parole.