Dopo aver parlato de “I Dieci Comandamenti”, mi occupo del suo ultimo remake (2014): “Exodus – Dei e re”. Ho affrontato il film abbastanza timoroso a causa delle pessime recensioni ottenute e delle tante polemiche scatenate: dalla solita protesta contro un cast troppo ‘bianco’ al divieto di uscita nelle sale di Marocco, Emirati Arabi e, ovviamente, Egitto per interpretazioni storiche errate e una eccessiva personalizzazione di Dio che è inconcepibile per l’islam. Inoltre, la regia di Ridley Scott (“Alien”, “Blade Runner”, “Il Gladiatore”, “Robin Hood”) faceva presagire una versione tutta CGI dell’Esodo. In effetti, il risultato è un ‘faraonico’ blockbuster da 140 milioni di dollari in cui vengono stravolti sia i dati storici che il racconto biblico. Se dovessi dare un voto per storia, geografia e religione, sarebbe una tripla insufficienza grave e conseguente bocciatura. Ma, dimenticandomi di essere un archeologo, inaspettatamente non ho trovato così male il film; anzi, il personalissimo tocco di Scott – agnostico dichiarato – ha portato a un’interessante versione che non si era mai vista nelle pellicole precedenti e che sopperisce in parte al tipico problema dei remake: si conosce già il finale. Detto questo, nonostante la consulenza dell’egittologo Alan Lloyd (Swansea University), dal punto di vista della materia qui trattata, Exodus è da buttare via e probabilmente presenta l’insieme più corposo di anacronismi in questa rubrica. Come vedrete, i blooper saranno anche particolarmente gravi; per la possibile spiegazione dell’attendibilità storica dei fatti raccontati nella Bibbia, invece, vi rimando alla precedente recensione che risulta fondamentale anche per capire le scelte di Scott.

Diversamente dal solito, si parte con un Mosè (Christian Bale) già adulto, quindi tutta la parte dell’abbandono nel Nilo è solo raccontata. L’ambientazione storica è sempre la stessa, intorno al 1300 a.C. sotto il regno di Seti I. Siamo nella capitale Menfi (in realtà, era tornata a esserlo Tebe) che, vista dall’alto, mostra subito qualcosa che non va: bellissima ricostruzione virtuale, ma il palazzo del faraone è più simile a un tempio – con pilone, viale di sfingi criocefale intervallate da statue di dèi e obelischi e una grande sala ipostila ispirata a quella di Karnak – e un po’ ovunque spuntano piramidi dove non dovrebbero essere. È vero che Giza e Saqqara erano le necropoli reali di Menfi, ma, essendo città dei morti, si trovavano nel deserto a decine di chilometri dal centro abitato, l’attuale Mit Rahina; in ogni caso, manca la Grande Sfinge e c’è una piramide a gradoni di troppo. Scenografie e costumi, in generale, sono abbastanza credili; lo scenografo Arthur Max, ad esempio, ha compiuto un lungo viaggio per documentarsi, visitando siti in Egitto e musei come il British, il Petrie, il Metropolitan e l’Egizio di Torino. Tuttavia, ci sono comunque gravi sviste come il solito nemes (copricapo del re) indossato anche dalla gente comune, la presenza di cammelli (introdotti solo in età romana), pavoni (importati dall’India dai Romani) e cactus (originari del Nuovo Mondo), l’uso della cavalleria in guerra (gli Egiziani combattevano solo con fanti e carri) e delle staffe (arrivate in Europa dall’Asia centrale nell’Alto Medioevo).

Tornando alla storia, il faraone (John Turturro) invia Mosè e suo figlio Ramses (Joel Edgerton) a Qadesh, nell’odierna Siria occidentale, per fronteggiare i minacciosi Ittiti. Effettivamente, Seti organizzò una campagna militare per riconquistare la città che era stata perduta in età amarniana, ma i particolari che si vedono nel film si riferiscono senza dubbio alla celeberrima battaglia sul fiume Oronte del 5° anno di regno del successore (1274 a.C.): contesto geografico, strategia, nome delle divisioni, esito semi-fallimentare per gli Egiziani e addirittura il finto bollettino propagandistico enunciato da uno scriba al ritorno che è lo stesso riportato su tutti i templi di Ramesse II. Colpisce anche l’improbabile equipaggiamento di Ramses, bardato di un’inutile armatura d’oro e con in testa un elmo tutt’altro che virile (immagine in alto a sinistra); si tratta, infatti, del copricapo ad avvoltoio – associato alle dee Nekhbet e Mut – indossato dalle regine come Nefertari per enfatizzarne il ruolo materno. Inoltre, i due protagonisti lottano con due spade gemelle (in alto a destra), apparentemente in ferro – il cui uso, nell’Età del Bronzo, è attestato solo in rarissimi casi – e a forma di foglia, quando le armi degli Egiziani erano scudo, arco, lancia, mazza e khopesh (una specie di lama a falcetto). Spade del genere, che comunque erano in bronzo o rame, erano utilizzate dai mercenari Shardana – tra i Popoli del Mare – presenti nei rilievi della Battaglia di Qadesh.

Intanto, nel Delta orientale (che non presenta aree montuose come mostrato nel film), gli schiavi ebrei costruiscono la città di Pithom – l’antica Per-Atum di Horemheb (forse l’odierno sito di Tell el-Maskhuta) – e una grande piramide. Questo anacronismo è una delle cose che ha fatto arrabbiare di più i moderni Egiziani perché, nonostante i luoghi comuni, gli Ebrei non parteciparono alla realizzazione di nessuna piramide che, in ogni caso, è una tipologia di sepoltura reale adottata fino alla XIII dinastia con l’eccezione del cenotafio di Ahmose (fondatore della XVIII din.) ad Abido. Come è noto, i faraoni di Nuovo Regno adottarono tombe ipogee nelle necropoli di Tebe, prima a Dra Abu el-Naga e poi nella Valle dei Re. Di ritorno dalla guerra, Mosè si reca proprio a Pithom per controllare possibili rivolte degli Ebrei e per indagare sugli sprechi del Vicerè Hagep; qui, viene a sapere delle sue origini dall’anziano israelita Nun (Ben Kingsley, attore abbonato a film e serie TV sull’antico Egitto: “Tut“, “Una Notte al Museo 3“), ma sulle prime non ci crede. Solo dopo la morte di Seti – sepolto nel Tempio Grande di Abu Simbel che non era ancora stato realizzato all’epoca – e l’intronizzazione di Ramses, tutti scoprono la verità e Mosè (o Moshé) viene esiliato.

Il confine egiziano orientale è segnalato dalla Sfinge già senza naso – in realtà distrutto nel 1378 (N.B.: d.C.) dallo sceicco Muhammad Sa’im al-Dahr – che non era stata collocata insieme alle piramidi, ma appare qui, a centinaia di chilometri da Giza. Durante il suo esilio, Mosè si fa una famiglia e, salendo sul Monte Sinai, vede Dio… apparentemente. Sì, perché, da qui in poi, il personale punto di vista ateo del regista indirizza la storia verso un’interpretazione razionale di tutti gli accadimenti miracolosi. La visione del sacro arbusto in fiamme, ad esempio, è fatta passare velatamente come un’allucinazione provocata da un masso che colpisce in testa il profeta durante la scalata della vetta. Inoltre, non è direttamente il Signore a parlargli ma un suo messaggero, Malak, un angelo sotto forma di bambino che guida Mosè verso il ritorno in Egitto e gli suggerisce le mosse per liberare il suo popolo. Anche in questo caso, appare evidente il pensiero di Scott che fa capire che Malak esiste solo nella mente di quello che ormai è diventato un pazzo visionario. Lo stesso Bale ha definito il suo personaggio “barbaro e schizofrenico”. Pazzo sì, ma anche fortunato perché, trascinato dalla casualità degli eventi, convince tutti gli altri, Egiziani ed Ebrei, dell’intervento divino dietro le sue azioni.

Inizia così la sequenza delle 10 piaghe come se fossero presentate da uno scettico: 1) un’anomala quantità di argilla ferrosa nel Nilo è smossa dai coccodrilli rendendo l’acqua rossa e malsana; 2) di conseguenza, i pesci muoiono e le rane abbandonano il fiume invadendo la città; 3-4) poi, però, anche gli anfibi muoiono e si decompongono sulle strade attirando nugoli di mosche e zanzare; 5) tutti questi insetti provocano ulcere e infezioni sulla pelle di uomini e bestiame; 6) la piena del Nilo si diffonde sui campi facendo marcire ogni pianta con la conseguente moria dei bovini; 7) si aggiungono anche una violenta – ma non infuocata – grandine e 8) un’invasione di locuste che devasta il raccolto rimasto. Le ultime due piaghe sono forse le uniche che hanno una vaga origine misteriosa perché, all’ennesimo rifiuto di Ramses, un’alone di oscurità copre il Paese e tutti i primogeniti egiziani muoiono nel corso della notte. Così, il faraone è piegato e il popolo eletto può finalmente partire per Canaan.

Di nuovo, però, Mosè appare come uno sprovveduto: guida gli Ebrei nel Sinai con l’intenzione di arrivare agli Stretti di Tiran per attraversare il Golfo di Aqaba – esteso solo una ventina di km in quel punto – durante la bassa marea, ma non conosce la strada, si perde, parla da solo invocando Dio senza risposta, fa finta di aver ricevuto un messaggio divino e arriva molto più a nord, dove il mare è più profondo e la penisola arabica più lontana. Così, i 400.000 fuggitivi, per aver dato retta a un predicatore esaltato, si ritrovano bloccati sulla costa mentre l’esercito di Ramses è alle loro calcagna. Ma la fortuna di Mosè torna a salvarlo perché, al suo risveglio, il livello dell’acqua comincia a calare – a causa di uno tsunami provocato da un meteorite – così da permettere alla sua gente di attraversare il Mar Rosso appena in tempo, prima che – per il ritorno dell’onda – si richiuda inghiottendo i soldati egiziani.

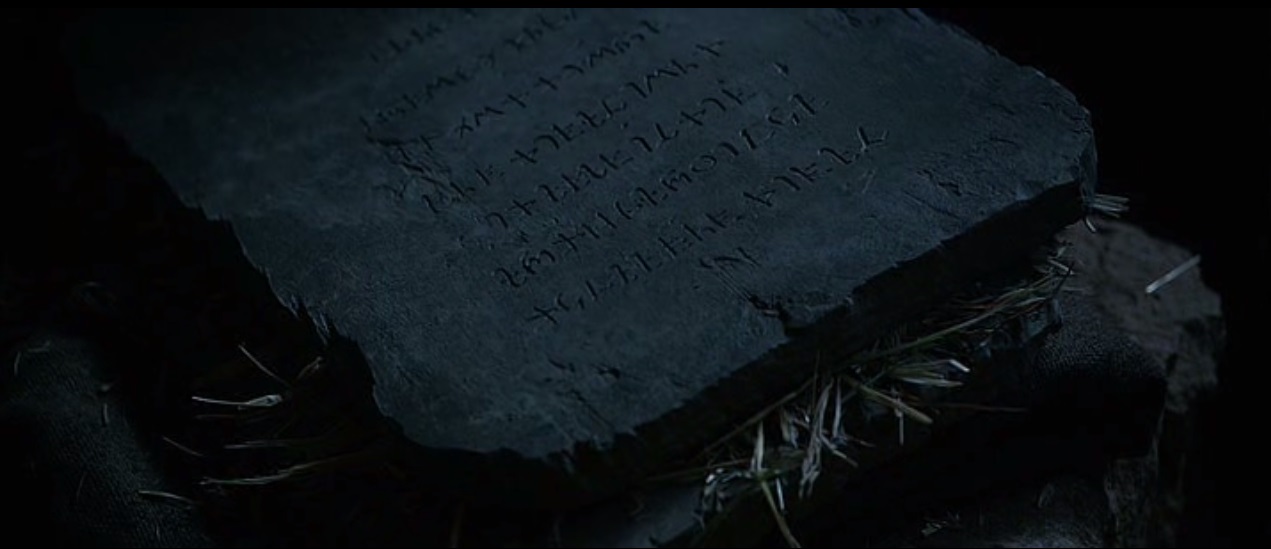

Con una così grande massa di persone che staziona alle pendici del Monte Sinai in attesa di rimettersi in marcia verso la Palestina, Mosè capisce che ci sarà bisogno di regole, di una struttura giuridica per regolare la vita di questo nuovo Stato che si sta creando. Ed è anche conscio che gli Ebrei saranno visti come invasori dalle genti che vivono già a Canaan. Così, scalpella di suo pugno i Dieci Comandamenti sulle due Tavole della Legge: non c’è alcun intervento divino – se si esclude la presenza di Malak che, comunque, sparisce nelle inquadrature più larghe – nessun vortice infuocato che incide la pietra come nell’illustre precedente cinematografico del 1956. Questo patto tra Yahweh e il suo popolo, come scrive il prof. Liverani (“Antico Oriente”, pag. 665), prenderebbe spunto dai patti firmati nel Tardo Bronzo tra grande re e piccolo re, come tra il faraone e i governatori delle città-Stato del Levante. Ma quale lingua è stata adottata nel film per scrivere i comandamenti? Alan Lloyd dice di aver optato per il paleo-ebraico, una variante dell’alfabeto fenicio, le cui prime attestazioni, però, risalgono solo al X secolo a.C. Il racconto si chiude con un vecchio Mosè che, trasportato in un carro insieme all’Arca dell’Alleanza (nessun cherubino dorato, solo una semplice cassa di legno), è conscio che non ce la farà ad arrivare alla tanto agognata meta con il suo popolo.