Lo scorso 7 dicembre, approfittando della bella giornata e della “Domenica al Museo” del MiBAC, sono andato a Tivoli per visitare Villa Adriana, la spettacolare residenza extra moenia dell’imperatore Adriano (76-138). L’enorme sistema di costruzioni, oggi patrimonio dell’umanità UNESCO, venne realizzato tra il 118 e il 138 e doveva coprire almeno 120 ettari. La complessità della Villa, oltre a dipendere dall’andamento irregolare del territorio, rispecchia la personalità e, di conseguenza, la politica di Adriano che, amante delle arti e della filosofia, passò gran parte del suo regno lontano da Roma per visitare tutte le provincie dell’impero, soprattutto quelle orientali. Di questi viaggi, l’imperatore volle mantenere il ricordo portando in Italia opere d’arte e riproducendo a Tivoli edifici caratteristici delle diverse mete toccate. Non mancò di certo l’Egitto in cui Adriano soggiornò per 10 mesi, tra il il 130 e il 131, e dove perse il suo giovane amante, Antinoo, annegato nel Nilo e, per questo, divinizzato.

Nell’architettura della Villa, la presenza di elementi egittizzanti è cospicua, rispecchiando la moda esotica che era esplosa nell’arte decorativa romana soprattutto dopo la battaglia di Azio (30 a.C.). Nel corso dei secoli, già a partire dal ‘500, sono stati molti i ritrovamenti legati alla Valle del Nilo, anche se nella quasi totalità si tratta solo di rielaborazioni locali di temi faraonici. Statue di Iside, Serapide, sacerdoti, sfingi e coccodrilli riflettono anche l’apertura e la ricettività della religione romana per i culti esteri. Per l’opinione comune, l’area più legata all’Egitto è quella del Canopo e del Serapeo (vedi foto in cima all’articolo) a causa, però, di errate interpretazioni del passato. Fu l’architetto Pirro Ligorio, che nel XVI sec. scavò nel sito su commissione d’Ippolito d’Este, a chiamare la lunga vasca come il canale che collegava l’omonima città ad Alessandria. Ma la presenza di un coccodrillo, una Iside e della personificazione del Nilo (vedi in alto) non basta ad avvallare tale ipotesi; inoltre, la struttura venne costruita prima del 130. Invece, la grotta-ninfeo sul fondo fu definita come tempio di Serapide (Piranesi la definiva “Sacrario di Nettuno”) negli anni ’50 perché si pensava che da qui provenissero due telamoni in granito rosso che rappresentano Antinoo con nemes e shendit (oggi ai Musei Vaticani. Vedi a sinistra).

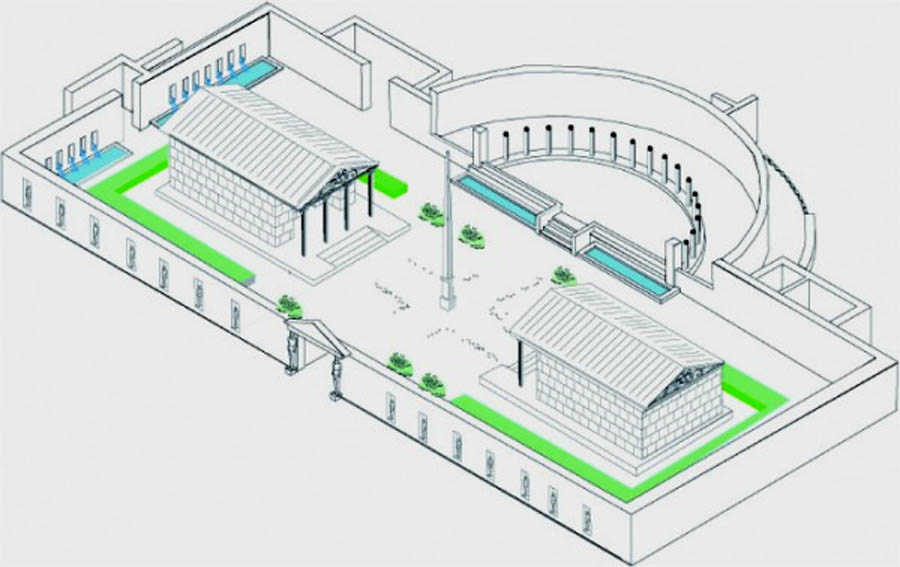

Statue che, invece, appartengono all’Antinoeion (vedi ricostruzione in alto), tomba-tempio realizzata per celebrare Antinoo-Osiride e, forse, per conservarne i resti mummificati. Scoperta solo nel 2002 di fronte alle “Cento Camerelle”, la struttura ricalca la planimetria dei serapei e, probabilmente, vedeva la presenza del cosiddetto “Obelisco Barberini” (ora sul Pincio), su cui sono incise in geroglifico le regole del culto del giovane identificato con il dio dei morti. L’Antinoeion era adornato da marmi pregiati e conservava diverse opere egizie o egittizzanti, come statue di divinità e sacerdoti, un capitello hathorico, un rilievo con rappresentazione di un trono e sema-tawy, una sfinge, un ureo con disco solare e un frammento faraonico originale di una statua assisa con il cartiglio di Ramesse II.

L’altra area strettamente legata all’Egitto si trova ai margini della Villa ed è conosciuta come “Palestra”. Anche questa è una vecchia interpretazione errata, ormai adottata stabilmente, di Pirro Ligorio che, alla ricerca di statue per abbellire Villa d’Este, scoprì tre busti in marmo rosso che identificò come atleti, ma che, in realtà, rappresentano sacerdoti di Iside (conservati presso i Musei Capitolini), riconoscibili dal capo rasato e dal colore stesso del materiale scelto. Il complesso, infatti, non era adibito agli esercizi ginnici ma, con tutta probabilità, ai culti egiziani. L’area è stata sottoposta a nuovi interventi di scavo e restauro dal 2005, tutt’ora in corso, quindi non è compresa nel consueto percorso di visita. Ma, proprio il 7 dicembre, in occasione della “Giornata Nazionale dell’Archeologia, del Patrimonio Artistico e del Restauro”, i turisti hanno potuto accedere al cantiere accompagnati da una guida di eccezione, Zaccaria Mari, il responsabile dello scavo.

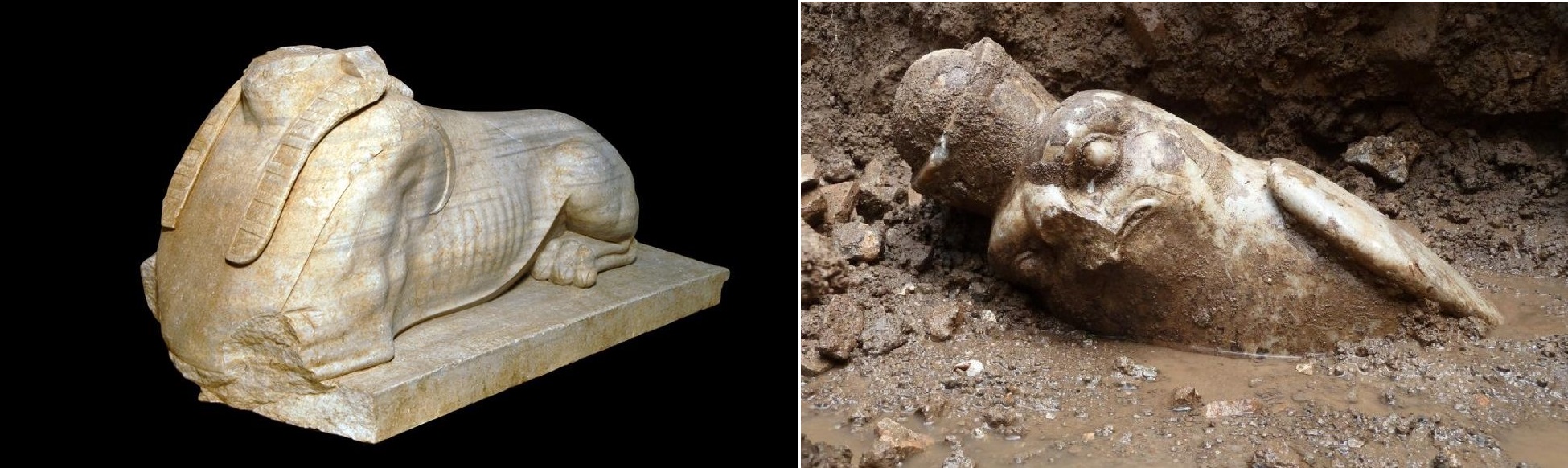

Grazie al lavoro degli archeologi della Soprintendenza del Lazio, si è compresa la vera destinazione dei sette edifici. Il centro religioso era composto da una sala con doppio portico (detta “Piazza”, ma con soffitto e aperta ai lati), un giardino pensile, un cortile porticato, un’aula ipostila basilicale preceduta da una larga scala (vedi foto in alto) e tre grandi aule monumentali a croce greca ancora non scavate. Oltre ai busti dei sacerdoti, sono state trovate molte altre statue a carattere egittizzante: Iside, Iside-Demetra (ai Vaticani), un offerente con vaso canopo, il corpo di un ibis in marmo (testa e zampe, che erano in bronzo, sono andate perdute) e, soprattutto, una sfinge acefala (2006) e, nella scorsa primavera, uno splendido Horus in forma di falco (vedi in basso). Un affresco da Ercolano mostra proprio una celebrazione isiaca con sacerdoti, ibis, sfingi e scalinata, confermando, così, l’interpretazione di tempio della dea per l’aula basilicale.

La sfinge e Horus sono i pezzi forti del nuovo allestimento dell’Antiquarium del Canopo dedicato alle ultime scoperte effettuate nella “Palestra”, compresi alcuni esempi di statuaria classica, come una copia del “Doriforo” di Policleto. Inoltre, al piano superiore, c’è anche l’esposizione permanente del ciclo del Canopo con gli originali del coccodrillo e della personificazione del Nilo. Ovviamente, trattandosi di materiale inedito, non ho potuto fare foto né al cantiere né alle opere esposte nell’Antiquarium, ma potete vedere il tutto nel servizio di RaiNews (dove, fra l’altro, spunta anche il sottoscritto al secondo 38).