Il 25 aprile 1859 iniziavano i lavori di apertura del Canale di Suez, l’alveo artificiale che, 10 anni dopo, avrebbe unito il Mediterraneo e il Mar Rosso rivoluzionando i trasporti e il commercio internazionali. In quella che è stata definita la più grande opera ingegneristica del XIX secolo, fondamentale fu l’apporto di un barone nato a Venezia ma triestino d’adozione, Pasquale Revoltella (1795-1869). Revoltella, infatti, s’impegnò per finanziare l’impresa e per questo fu nominato vicepresidente della “Compagnia universale del Canale di Suez”, diretta da Ferdinand de Lesseps, l’ideatore del progetto.

Per controllare i lavori, tra il 1861 e il 1862, il futuro barone (titolo acquisito nel 1867) intraprese un viaggio in Egitto da cui tornò con i consueti “souvenir” che affollano i musei archeologici europei. Ma, oltre a essere un abile imprenditore, Revoltella non mancò di lasciare una traccia indelebile nel tessuto socio-culturale della Trieste dell’epoca, finanziando diverse iniziative benefiche in città. Dopo la sua morte, ad esempio, fu fondato un museo d’arte, che ancora oggi prende il suo nome, proprio nel palazzo neorinascimentale che fece costruire tra 1854 e 1858 su progetto del berlinese Friedrich Hitzig.

Grazie ai fondi lasciati in eredità all’istituzione, nei decenni successivi arrivarono altre opere d’arte, oltre a quelle raccolte dal barone, spingendo il Comune ad acquistare nel 1907 il vicino Palazzo Brunner. Oggi, quindi, il Museo Revoltella si compone di due anime in due edifici contigui: il ricco palazzo baronale che conserva gli arredi originali e la galleria d’arte moderna con opere d’importanti artisti italiani e stranieri dell’Ottocento e del Novecento.

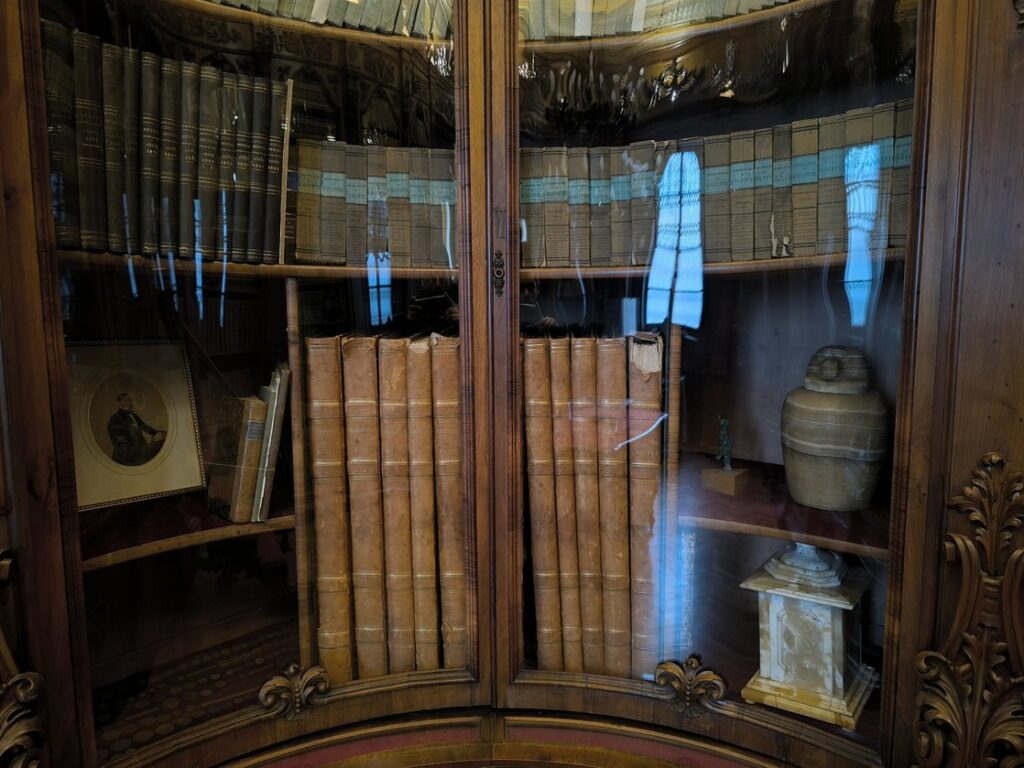

Come detto, quando era in Egitto, Pasquale Revoltella acquistò alcuni reperti – mummie di animali, statuine in bronzo (per lo più falsi ottocenteschi), amuleti e scarabei –, donati al Museo Zoologico Ferdinando Massimiliano di Trieste e poi confluiti nel Civico Museo di Storia ed Arte, oggi Museo d’Antichità J.J. Winckelmann, che era stato fondato nel 1874. Tuttavia, qualche oggetto è rimasto nel palazzo dove viveva, soprattutto nella magnifica biblioteca fatta realizzare dall’ebanista Giovanni Moscotto. Nella sezione dedicata all’Egitto (foto in alto), spiccano i 24 volumi di testo e gli 11 di tavole della seconda edizione della Description de l’Égypte (1820-1830). Negli scaffali vicini, ci sono altri libri sull’Egitto, il diario e alcune foto del viaggio di Revoltella in Egitto e due antichità.

Dietro la vetrina curva (foto in alto), s’intravede un bronzetto tardo con Iside che allatta Horus e un canopo in alabastro appartenuto a uno scriba e sacerdote di Periodo Tardo chiamato Henat, figlio di Tasherit(enta)ihet. O meglio, di Henat era sicuramente il corpo del vaso, che reca nome e titoli del defunto e l’invocazione a Duamutef, quello che, tra i quattro Figli di Horus, proteggeva lo stomaco ed era raffigurato con la testa di sciacallo. Il coperchio a testa di babbuino è da ricondurre invece ad Hapi, protettore dei polmoni, e quindi è stato probabilmente scambiato per errore con l’originale.

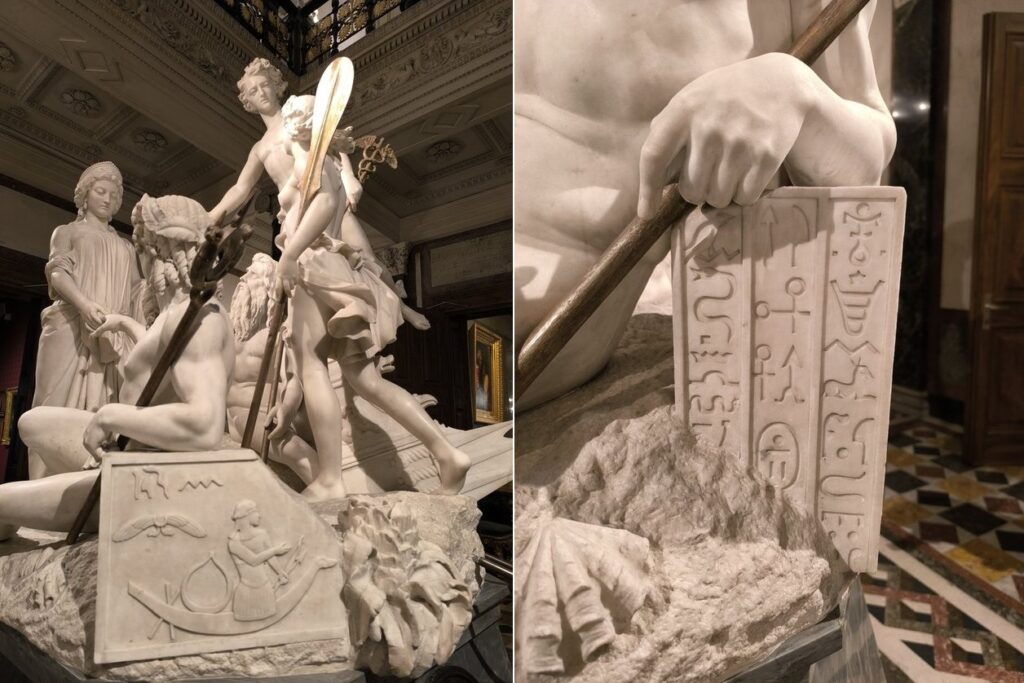

Salendo le scale verso il primo piano e gli appartamenti privati, ci si ritrova dinnanzi all’elegante gruppo scultoreo dell’artista milanese Pietro Magni, in marmo bianco su alto basamento scuro. Il taglio dell’istmo di Suez (1863) è un’allegoria dell’impresa che caratterizzò la vita di Revoltella, con una figura femminile, che rappresenta l’Europa, mentre stringe le mani al Mare Mediterraneo e al Mar Rosso, mentre al centro Mercurio osserva benevolo la scena indicando la nuova strada alla Navigazione. La personificazione del Mar Rosso si poggia su una rovina con scene egittizzanti e pseudo-geroglifici (tra cui si nota perfino una specie di “Djed Medu”! Foto in alto).

Nell’ultima sala di Palazzo Revoltella (foto in alto), prima di passare alla galleria di arte moderna e a Palazzo Brunner, sono esposti reperti, volumi, stampe, quadri che documentano il viaggio di Pasquale Revoltella in Egitto e la sua partecipazione all’impresa del Canale di Suez, di cui non riuscì ad assistere all’inaugurazione poiché morì due mesi prima. In particolare, alle pareti sono appese cromolitografie di siti archeologici da disegni originali di Karl Ludwig Libay, mappe, foto e dipinti dell’istmo di Suez. Nelle vetrine, invece, sono esposti libri, documenti e oggetti presi dallo scaffale dedicato all’Egitto della biblioteca a pianterreno, tra cui un bronzetto di Osiride di Epoca Tarda (foto in basso).

Per approfondire: