Di Flavia Bonaccorsi Micoevich

Il sito di Deir el-Medina, conosciuto per essere stato il villaggio operaio durante il Nuovo Regno impegnato nella costruzione delle tombe faraoniche della Valle dei Re, è da sempre una fonte impagabile di informazioni riguardanti la vita comune durante il lungo periodo in cui è stato abitato, dalla XVIII alla XX dinastia (1543-1078 a.C.). Ne facevano infatti parte circa 500 persone, comprese le famiglie dei lavoratori, e vide la crescita di una necropoli altamente sviluppata al pari del ceto più abbiente.

Proprio tale necropoli è stata nuovamente indagata durante la campagna archeologica dell’IFAO (Istituto Francese di Archeologia Orientale del Cairo) svolta tra il 2019 e il 2020 e, tra i ritrovamenti più significativi, sono stati indicati dalla bioarcheologa Anne Austin (Saint Louis University, Missouri) dei resti femminili che presentano dei tatuaggi estremamente articolati e significativi per gli elementi che rimandano al parto, riscontrati anche su tre figurine analizzate dall’egittologa Marie-Lys Arnette (Johns Hopkins University, Baltimora).

La dottoressa Austin non è un nome nuovo per il contesto di Deir el-Medina. Ha infatti già condotto uno studio su resti ossei degli operai del villaggio e uno su una mummia tatuata scoperta nel 2016.

Due donne del Nuovo Regno con tatuaggi protettivi

I due resti trovati appartengono a due donne verosimilmente di mezza età. La Austin ha stimato che al momento della morte una avesse circa 52 anni mentre l’altra 62. Purtroppo, lo stato di conservazione non è ottimale e per ora non possono essere fornite delle risposte più specifiche a riguardo.

Ciò che rimane della prima donna consiste nell’osso dell’anca sinistra che presenta ancora la pelle proprio nella zona tatuata ed è stato trovato insieme a corredi funerari, gioielli e altri resti umani dentro la tomba TT 298. Della seconda donna, invece, si conserva la parte inferiore del busto fino al ginocchio sinistro, scoperta nel pozzo funerario (P1164) collegato alla tomba TT 356.

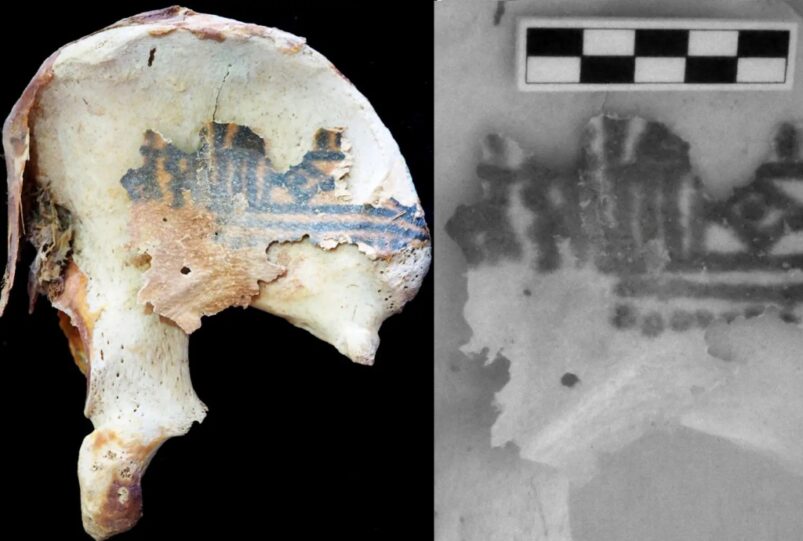

I loro tatuaggi sono stati individuati grazie agli infrarossi e sono posizionati entrambi nella zona lombare. L’analisi della pelle ha rivelato che il colore scuro utilizzato è diffuso nel derma: ciò spiega che era impossibile da rimuovere, escludendo l’ipotesi di un pigmento a henné, e che era stato sicuramente effettuato prima della morte. Pertanto, viene affermato con certezza che siamo davanti a dei tatuaggi, oltretutto strutturati in modo molto particolare.

Il tatuaggio impresso sull’anca della prima donna (DEM 298.19.004, fig.1) consiste in una fascia centrale con un motivo geometrico a losanghe, chiusa lateralmente con quattro linee verticali e con due serie lineari di puntini sia sopra che sotto. Esternamente alla fascia è disegnata la figura stilizzata del dio Bes, accovacciato e con le mani poggiate sui fianchi. Accanto a lui un’immagine interpretata come una ciotola con sopra un cono di grasso profumato. Ponendo come riferimento gli studi condotti su altri tatuaggi si può desumere che la scena fosse speculare anche sulla parte destra, apparendo come nella ricostruzione offerta dal team della Austin (fig.2).

La seconda donna riporta una fascia con un motivo a zig-zag, una serie di puntini nella parte sottostante e, a chiusura laterale, un bouquet floreale con accanto uno stambecco (fig.3). La zona centrale della fascia è sormontata da un occhio udjat e da quella che potrebbe essere un’immagine stilizzata di Bes stante con corona di piume in testa, ma purtroppo questa parte è di difficile interpretazione a causa delle cattive condizioni di conservazione. Nonostante ciò, questa volta la decorazione tatuata è parzialmente intuibile anche sulla parte destra della schiena, confermando la simmetria del disegno che avrebbe dovuto apparire come nella ricostruzione proposta (fig.4).

Da questi tatuaggi emergono già dei particolari iconografici che riconducono in modo piuttosto evidente al mondo della maternità. Infatti, la ciotola che contiene il grasso profumato presente sulla prima donna è un tipo di immagine che spesso è stata trovata su ostraca locali legati al parto, ma ancora più interessante è probabilmente la presenza dello stambecco sulla seconda donna. Nell’immaginario egiziano antico, questo animale era in connessione con il tema della fecondità e della maternità, come la rappresentazione della mamma stambecco con il suo piccolo o ancora l’iconografia attestata del Nuovo Regno di Bes che allatta un bambino sorreggendo uno stambecco sulle spalle. Un altro legame con il tema della gestazione si può trovare in Siria e Nubia, regioni che venivano rappresentate nei rituali di nascita, post parto e durante le celebrazioni hathoriche. In ultimo, lo stambecco ricopriva anche un ruolo di incitamento erotico basato sul suo impeto sessuale, venendo utilizzato per esortare la fertilità.

Le tre statuine tatuate

Delle tre statuine analizzate dalla dottoressa Arnette, per le prime due è più opportuno parlare di “ritrovamento”: di entrambe non si conosce il contesto di provenienza più preciso di Deir el-Medina e che furono rintracciate durante missioni dell’IFAO di metà anni ’50 per poi essere conservate nei magazzini semplicemente come “materiale etnografico” e “figure umane”. La terza, invece, è stata scoperta nel 2004 in prossimità del Grand Pitus, una fossa vicina al tempio di Hathor riempita da un accumulo di materiale di vario genere, tra cui anche oggetti che, con ogni probabilità, venivano dallo stesso tempio.

Tutte e tre le figurine sono state modellate a mano, come quasi sempre succedeva in contesti privati al contrario delle officine fittili, incentrate sulle produzioni seriali per mezzo di stampi. Pertanto, la loro circolazione era più limitata ed è per questo che ancora non abbiamo una documentazione iconografica sufficiente per poter definire uno stile comune nella popolazione del tempo.

Due statuine hanno il ventre prominente, il ché ci fa pensare rappresentino donne incinte, mentre la terza ha una pancia normale ma la zona pubica piuttosto marcata, conferendole un carattere sia erotico che fertile. Tutte e tre le figurine hanno in comune una decorazione a fascia con motivo a galloni nella zona lombare analoga a quella dei resti prima esaminati; l’ornamento con galloni è stato interpretato dall’egittologa come un riferimento all’acqua o a un ambiente acquatico se associato a piante (come per una delle statuine che riporta anche dei fiori di loto stilizzati molto simili a quelli tatuati sulla mummia scoperta nel 2016) e che trova riferimenti per scopo e posizione nei papiri medici. Il papiro Ebers, ad esempio, è una delle principali fonti per quanto riguarda la pratica ginecologica in antico Egitto e presenta la descrizione del dolore del parto come bruciante e localizzato nella parte bassa della schiena. Quale uso migliore dell’acqua fresca se non per alleviare la sofferenza della partoriente, considerando che il refrigerarsi veniva consigliato dai medici anche per fronteggiare gli spasimi mestruali. Senza tralasciare, oltretutto, quanto spesso venivano eseguiti rituali con acqua per far sì che acquisisse proprietà curative quando entrava in contatto con oggetti considerati magici che spesso recavano formule impresse che si “attivavano” proprio con il passaggio del liquido.

Altra particolarità che si può riscontrare sulle statuine forgiate a mano e non su quelle delle officine è la presenza di serie di puntini intorno al collo, come i sette impressi in una delle figurine studiate. L’interpretazione di questi puntini è molto varia. Da una parte si pensa che rappresentino una tipologia di collanina guaritiva a sette nodi ai quali erano legati dei piccoli pezzi di papiro con funzione “magica”; da un’altra si suppone possano essere riconducibili a talismani che, una volta indossati dalla madre, avrebbero aiutato la sua fecondità e protetto non solo lei ma anche la gravidanza e il nascituro. In modo forse un po’ forzato per scarsità di riferimenti, è stata avanzata anche l’idea che i puntini corrispondano a reali tatuaggi che venivano impressi durante rituali protettivi/guaritivi e che sulle statuine venissero emulate tali pratiche.

La statuina con i puntini sul collo è conservata fino alle gambe e su entrambe le sue cosce è disegnato Bes accovacciato con le mani sui fianchi e con una corona a tre piume, tipica rappresentazione del dio a partire dalla XVIII dinastia. La sua immagine su cosce femminili si ritrova su molteplici oggetti cosmetici, ostraca e dipinti murari sempre del Nuovo Regno, indice ancora una volta di un’usanza comune relativa alla sua presenza su questa specifica parte del corpo.

Bes, il dio che proteggeva le madri e i loro figli

Il fatto che il dio Bes venga proposto così frequentemente in contesti domestici o manufatti legati alla vita quotidiana non è per nulla casuale e si contano numerose testimonianze provenienti sia da Deir el-Medina che da Amarna.

Bes – dal corpo tozzo e grottesco, spesso con criniera e orecchie leonine, altre volte con il ventre e il seno sporgente, altre ancora con una corona di piume in testa come abbiamo già visto – lo troviamo proposto per tutto il Nuovo Regno in case private, dalle pitture parietali ai particolari del mobilio di camere da letto, dai manici degli specchi a oggetti per la cosmesi.

Insieme alla dea Taweret e in alcuni casi anche con Hathor, era tra le divinità più popolari in Egitto, anche se non vantava un culto formale. La sua diffusione ha origini molto remote nella storia egizia e il suo precursore fu il dio Aha risalente al Medio Regno; Aha e Bes venivano spesso associati a simboli apotropaici come l’occhio udjat (ricordiamo l’iconografia del tatuaggio della seconda donna studiata dalla Austin), l’ankh – il simbolo della vita – e il geroglifico sa, “protezione”.

Il suo nome, infatti, potrebbe provenire dalla parola besa che significa “proteggere” ed è collegata al ruolo che svolgeva nella vita quotidiana degli antichi egizi come divinità tutelare delle gravidanze, dei parti e dei bambini appena nati, tanto da essere indossato in forma di amuleto dalle donne incinte e nominato in vari incantesimi da pronunciare per alleviare i dolori del travaglio.

Tatuaggi protettivi: pratica diffusa o casi isolati?

Per gli antichi Egizi l’evento del parto era estremamente importante perché avvolto dall’aura mistica del generare una nuova vita in una società votata al mantenimento della stessa, sia terrena che ultraterrena; ciononostante, tanto la gravidanza quanto il parto sono stati rappresentati raramente nell’arte figurativa formale, a eccezione di alcune scene di nascita divina e dei re. Come abbiamo visto, invece, in ambito privato, le immagini di donne in stato interessante diventano più frequenti e sovente le figure femminili tengono una o entrambe le mani sul ventre, in un atteggiamento materno e intimo. Di conseguenza, anche la venerazione delle divinità connesse al parto corrispondeva alla sfera privata, con la presenza di altari domestici per assicurare la protezione, continuità e prosperità della famiglia ma anche con offerte votive provenienti principalmente dai santuari di Hathor che, con ottima probabilità, erano richieste di aiuto divino per riuscire ad avere un bambino.

Bisogna necessariamente ricordare che, per quanto la medicina egizia fosse altamente sviluppata, si parla di epoche in cui le gravidanze potevano avere esiti drammatici tanto per le madri quanto per i neonati e lo studio di varie mummie di donne ci conferma la frequenza di complicazioni. I papiri medici dedicati alla ginecologia dimostrano la dedizione rivolta alle gestanti e alle cure post-natali, anche se l’evento specifico del parto sembra essere gestito principalmente da ostetriche e balie sotto la protezione della tetrade divina, ancora una volta totalmente femminile, composta da Iside, Nefti, Hekat e Meskhenet.

Per quanto illustrato fino ad ora circa lo studio parallelo condotto da Anne Austin e Marie-Lys Arnette, i tatuaggi analizzati sui resti femminili e sulle statuine sono riconducibili, con più che discreta certezza, all’iconografia diffusa durante il Nuovo Regno relativa alla protezione delle partorienti e della loro prole. A questo punto occorre ulteriormente ricordare, come illustrato ad esempio nel papiro Smith, che il trattamento medico avveniva su due fronti, tangibile e intangibile, che “lavoravano” in modo sinergico: la descrizione del caso era seguita da una ricetta che poteva essere accompagnata da un incantesimo da pronunciare per fornire la forza d’azione alle parole scritte e dall’utilizzo di amuleti o immagini considerati evocativi.

Il numero di figurine femminili con la parte bassa della schiena decorata è notevole, spesso con l’aggiunta di cinturine in conchiglie di ciprea per aumentarne il potere fertile. L’alta similitudine tra le decorazioni fittili e quelle dei tatuaggi studiati, la ricorrenza di elementi specifici e l’evidenza del culto in ambito domestico a Deir el-Medina potrebbero essere indici evidenti di un tipo di usanza protettiva dei tatuaggi relativa al Nuovo Regno, almeno nell’area tebana, scelta però più dalle ostetriche che dalle partorienti stesse.

Sebbene occorreranno ulteriori ritrovamenti di tatuaggi per poter confermare la diffusione della pratica tatuatoria relativa al parto, appare chiaro come, già in tempi così remoti, imprimere un’immagine sulla propria pelle era un atto carico di significato, esattamente come succede oggi.

Questo studio potrebbe essere sfruttato anche come slancio di riflessione verso ciò che decidiamo di tatuarci sul nostro corpo, dato che la figurazione scelta potrebbe essere motivo di indagine o fonte di risposte per i ricercatori futuri. E, perché no, potrebbe ancora indurre la benevolenza di qualche divinità antica.

Bibliografia e Sitografia

Allen, J. P., Mininberg, D. T., The Art of Medicine in Ancient Egypt, New York, 2005.

Quirke, S., Exploring Religion in Ancient Egypt, Chichester, 2015.

Robins, G., Women in Ancient Egypt, Cambridge, 1993.

Wilkinson, R. H. , The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, New York, 2003.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/03075133221130089

http://www.antrocom.net/upload/sub/antrocom/010205/03-Antrocom.pdf